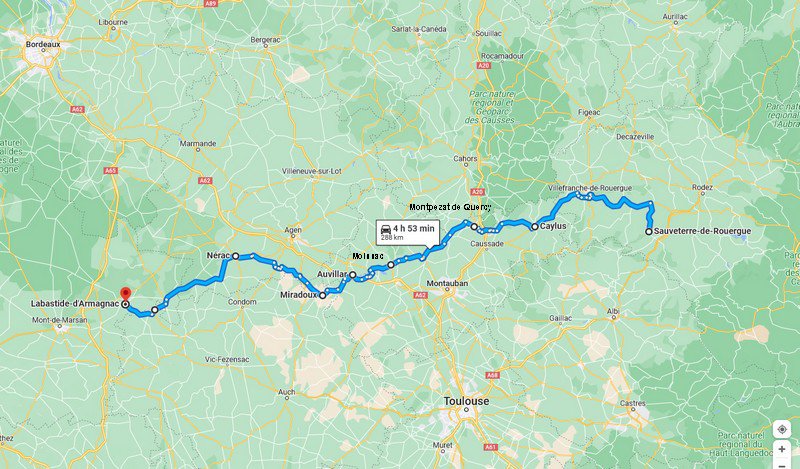

De Sauveterre de Rouergue à Labastide d'Armagnac

De bastide en bourgade sous la canicule - 19-23 juillet 2022 - 300 km d'est en ouest

Itinéraire

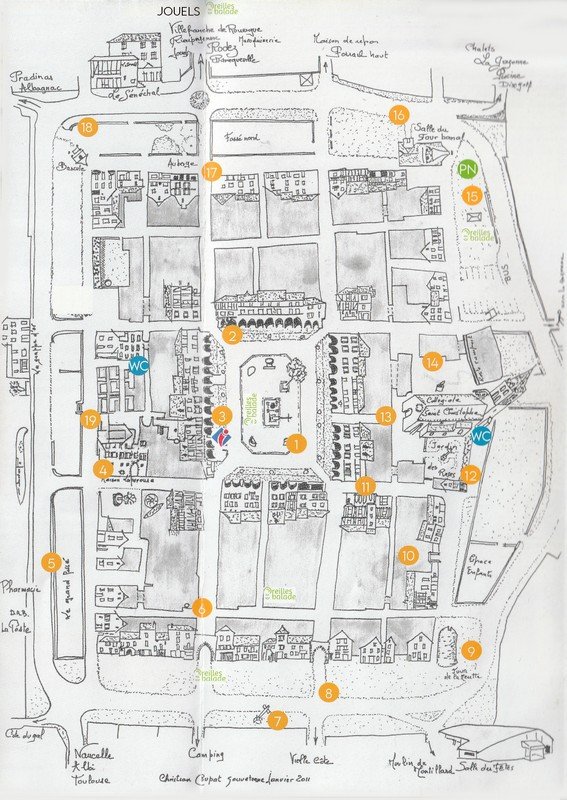

Point de départ : Sauveterre de Rouergue, (800 h), bastide royale, de 225x175m, fondée en 1284 par Guillaume de Vienne, sénéchal de Philippe le Hardi, roi de France (1270-1285)

La place des Arcades (60m x 40m) écrasée de soleil (1)

Un des "couverts", ici appelés "gitats", pavé de gros galets, posés de champ et à plat. Généralement des XIV et XVe siècles (3)

Le puits (14 m de profondeur) et la croix sur la place

Enseigne en cuivre du bar-restaurant-épicerie-cave de la place

Porche de la collégiale Saint-Christophe (1388), de style gothique méridional (13)

Retable et autel de la collégiale

Statue en niche de Saint-Antoine-de-Padoue

Croix en fer forgé (1782) au centre de la place des Arcades

Croix sculptée en bas relief, au tronc hexagonal

Clocher à abats-sons de la collégiale Saint-Christophe. Accueille sur trois niveaux des objets de la vie traditionnelle de la bastide

Ruelle ombragée, appelée "carrieyron", qui divisait les neuf ilôts de la bastide

Entrée de la Maison Lemonnier, où se trouve la Maison des Patrimoines (11)

Porte Saint-Christophe (6)

Élégante porte néo-classique, avec son imposte en plein cintre vitrée

Bas-relief de Sainte Valérie, en réemploi sur un mur de rue

La croix hors les murs de la Merette, croix en grès du XVIe, face sud : Vierge à l'enfant, Saint-Christophe, patron de la ville, et Saint-Jacques, patron des chapeliers (7).

Le Grand fossé, seule portion subsistante des anciennes douves qui ceinturaient la bastide royale. Abrite aujourd'hui des canards et des cygnes (5).

Nous poursuivons notre route vers Caylus, 1500 h, aux confins du Quercy et du Rouergue. Caylus est un bourg pittoresque dont les rues et venelles moyenâgeuses s’accrochent au flanc d’une colline rocheuse d’où émergent les restes d’un château qui lui a sans doute donné son nom : Castellucium: petit château. En voici quelques images :

La rue Droite, aux nombreuses devantures encore aveugles, malgré l'installation de quelques artisans d'art. Après l'incendie de la cité lors de la Croisade contre les Albigeois et à l'occasion de sa reconstruction à partir de 1226, le Comte Raymond VI fit tracer cette rue "directe" dans le fossé du château, le long du mur d'enceinte.

Devanture d'un autre temps, 12 rue Droite

Armes de la ville devant l'Office de Tourisme : "de gueules au château de trois tours d'or maçonné de sable, surmonté d'une croisette cléchée, vidée et pommetée de huit pièces aussi d'or, au chef cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or"

façade fleurie à encorbellement et ruelle attenante

Enseigne d'un forgeron d'art

La maison dite "Maison des Loups" en raison de ses "gargouilles" en forme de l'animal.

Passage voûté

Grandeur du passé et décadence du présent

Maison à encorbellement et pans de bois, rue du Chaudron

Demeure à trois étages, avec ses balustrades aveugles, cachée au fond d'une ruelle

Troisième étape : Montpezat de Quercy, 1600 h, petite ville du Quercy blanc, connue pour sa collégiale Saint-Martin

Massif édifice, juché sur un promontoire, la collégiale de Montpezat, dédiée à Saint Martin de Tours, a été construite en 1337 grâce au cardinal Pierre des Prés, vice-chancelier de l'Église romaine, originaire de la ville. Elle a été probablement l'œuvre d'un architecte de la cour pontificale d'Avignon et fut consacrée en 1343.

Dans le chœur est exposée une tapisserie flamande du début du XVIe en cinq panneaux remarquablement conservés, retraçant la vie de Saint Martin de Tours

Ci-dessus, le premier panneau avec, à gauche, l'épisode fameux du partage du manteau de Saint Martin avec un soldat romain

Au chevet de la collégiale, les façades et les toitures des maisons à pans de bois entourant le chevet de l'ancienne collégiale (où logeaient les chanoines) ont été inscrits au titre des monuments historiques en 1956.

Cadran solaire avec maxime en occitan : les heures passées ne reviendront plus

Quatrième étape de notre route vers l'Ouest : Moissac, berceau du chasselas

Le monument emblématique de Moissac (Tarn-et-Garonne) est l'église Saint-Pierre, ancienne église abbatiale. De l'édifice du XIesiècle ne subsiste plus que le massif clocher-porche, sorte de donjon avec chemin de ronde, construit dans un but défensif, mais dont le dernier étage ne date que de la fin de l'époque gothique.

Le portail (1130), est un des chefs-d'œuvre de la sculpture romane

Dans la nef, on remarque, entre autres chefs d'œuvre, cette expressive Vierge de pitié de 1476 en pierre polychrome : Marie, assistée de l'apôtre Jean et de Marie-Madeleine

Vue partielle des stalles du chœur

vue arrière de la nef, avec l'orgue Cavaillé-Coll de 1863. Seul le buffet est antérieur.

Vue latérale gauche, prise vers le fond

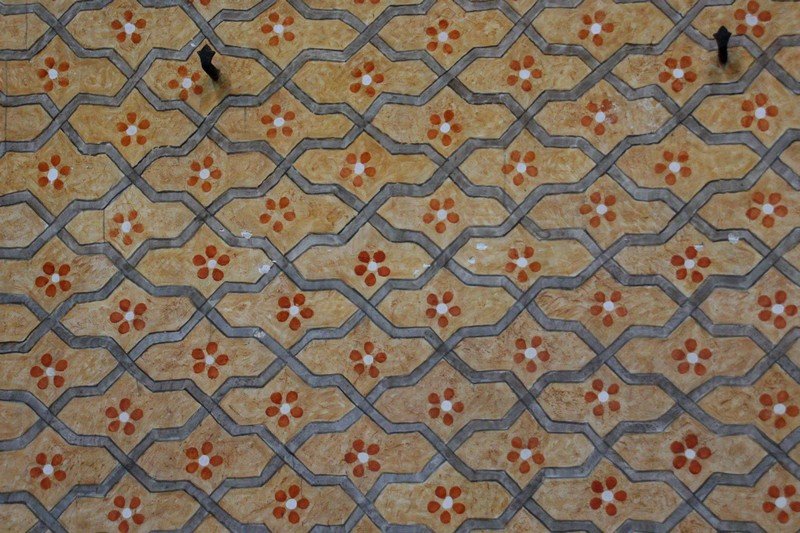

Une des particularités de Saint-Pierre de Moissac est d'être entièrement peinte au pochoir d'un motif soigneusement entretenu, à quatre couleurs : gris, ocre, rouge et blanc

Maternité moderne sur le parvis

Nous n'avons pas visité cette fois-ci le somptueux cloître attenant, daté de l'an 1100, mondialement reconnu comme chef d'œuvre de la sculpture romane.

Église Saint-Jacques (XIXe), transformée en musée

Vue du canal latéral à la Garonne, depuis le pont Saint-Jacques

Notre périple se poursuit en direction d'une des plus jolies bastides du Tarn-et-Garonne, Auvillar

L’église Saint-Pierre est un ancien prieuré bénédictin des XIIe et XIVe siècles, plusieurs fois remaniée.

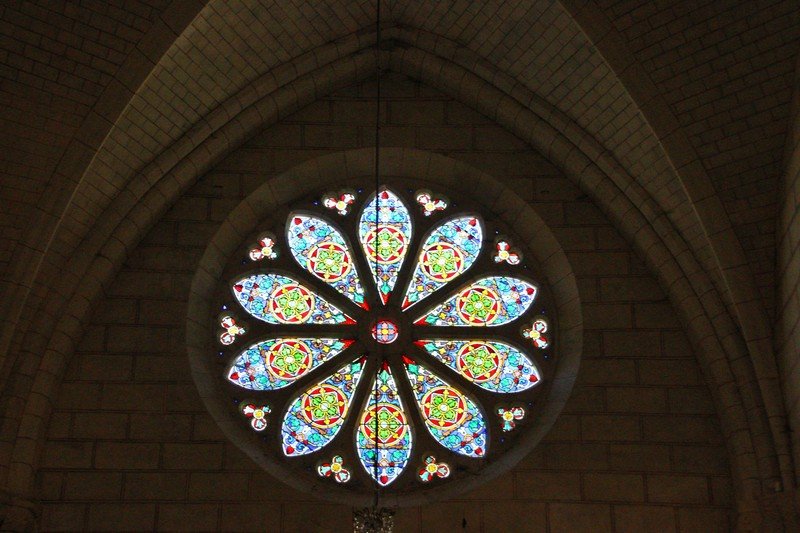

Rosace de la nouvelle façade de 1867

Chaire à prêcher du XVIIIe siècle

Élégant heurtoir sur une porte

La rue qui mène de l'église à la place de la halle aux grains

Cette halle aux grains circulaire sur colonnes date de 1830 et s'insère sur une place triangulaire à couverts de briques et pierre

Un des "couverts". La place de la halle est constituée de nombreuses demeures des XVIIe et XVIIIe siècles

La halle vue depuis l'un des couverts

Autre vue depuis le pin parasol qui ombrage la place

La tour de l'Horloge qui surplombe la porte Arnaud Othon, du nom d'un vicomte d'Auvillar, date du temps de Louis XIV . Elle marque aussi l'entrée de la vieille ville.

La Tour de l'Horloge

fenêtre d'une demeure de la place de la Halle

Angle de la place de la Halle avec la rue de la Triperie

Saint-Jacques en tenue de jacquet (pélérin à Saint-Jacques de Compostelle), place de la Halle

Jeu de silhouettes sous les couverts

Statuette murale non identifiée, près de l'Office de Tourisme

Vue sur la Garonne depuis l'esplanade de l'ancien château et pont sur lequel passe la D11 qui relie rive gauche et droite

Depuis l'esplanade, vue sur les auartiers du Port et la Garonne avec au fond à gauche les deux tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Golfech

Avant Nérac, passage par une petite bastide perchée, Miradoux

Sa halle, enserrée entre les maisons

et son église, au clocher fortifié

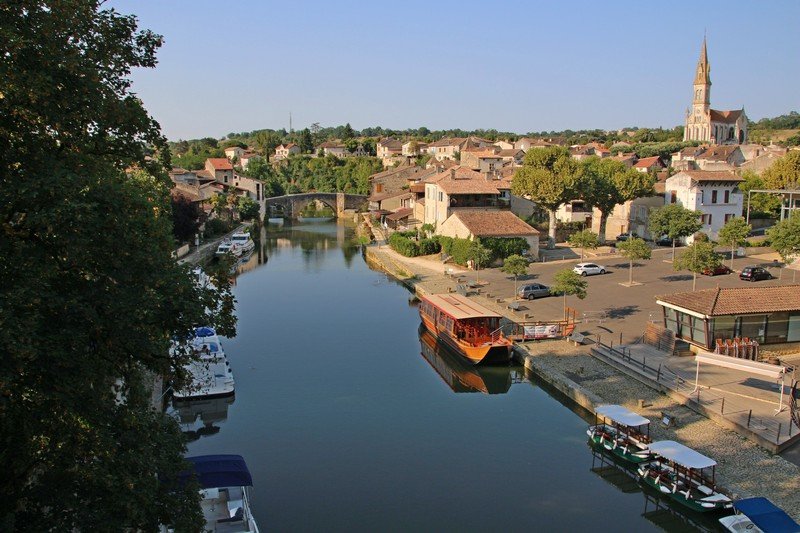

Depuis l'esplanade rive gauche, vue sur le petit Nérac de la rive droite de la Baïse (prononcer Béïse)

Le port fluvial sur la Baïse

Le Pont Vieux (XVIe)

Mairie, fenêtres à meneaux et tours carrées

Aile nord subsistante du château, aujourd'hui musée de la maison d'Albret (famille maternelle de Henri IV)

Vue arrière de l'aile nord du château

En dépit de son air de temple protestant, il s'agit là de l'église Saint-Nicolas, dont l'achèvement s'est étalé sur un siècle (1758-1856)

Une des fontaines, dans l'ancien Parc Royal de la Garenne, longé par la Baïse, aujourd'hui accessible à tous,

Sur notre route vers Barbotan, se dresse le château de Poudenas

À l'abri de sa cour fermée, cette demeure privée, entourée d'un très beau parc, accueille réceptions et mariages

À l'orée du parc, l'église du village

et son curieux clocher à encorbellement

Nous quittons Poudenas et poursuivons vers Barbotan-les-Thermes

Porte de la ville, accolée à l'église Saint-Pierre (à gauche)

L'église Saint-Pierre, depuis le parc de l'établissement thermal

Ce parc possède la particularité d'abriter un très beau bassin de lotus

blancs et roses

aux feuilles d'une taille respectable

aux boutons délicats

et aux hampes défleuries en forme de pomme d'arrosoir, si caractéristique

Un autre bassin abrite des nénuphars jaunes plus classiques

Huitième et dernière étape de ce voyage : Labastide d'Armagnac, bastide de 700 h, située dans le département des Landes

En face de la bastide, se trouve le Château du Prada (1764), propriété viticole et chambres d'hôtes

Fondée en 1291 par le comte Bernard VI d'Armagnac sous le nom de Bolonia. Vue de la place Royale depuis le porche de l'église

L'église fortifiée du XVe et la Mairie

rue d'entrée dans la bastide débouchant sous les arcades de la Mairie

Le couvert du côté droit de la place, depuis l'église

Autre vue de l'église Notre-Dame et de la Mairie

Groupe de maisons, côté gauche

Vue de dessous les couverts

Maison à colombages sur couvert à colonnes

Autre passage sous couvert dans une rue menant à la place Royale

Ainsi s'achève notre route des bastides de l'été caniculaire 2022

Vous êtes le

ième visiteur de cette page depuis le 1/08/2022. Merci.